(東京都大田区) |

東急池上線池上駅は、もともと池上電鉄の終点だった。池上電鉄は、大正11年に池上本門寺の参拝客のために敷設された鉄道だった。

池上駅を出ると、目の前に「日蓮宗大本山 池上本門寺」という看板が現れる。目指す池上本門寺は、右奥の方に10分も歩けば行き着く…が、

元禄年中にできた総門の向こうに待っているのは、慶長年中に加藤清正が寄進したという96段の此経難持坂だ。「私には三ツ違いで姉も弟もあったのだが、

みな早くこの世を立って行ってしまったから、この人たちも数少なくお墓詣りをして、数多く詣られているのである。父親は戦後まで残っていてくれたが、

机に向いて読み書きする生活ではいちばんさきに疲労は足へ出るのである。お詣りに昇り降りする百段にちかい石段は、ことに持病の糖尿がよくないときにはこたえてしまうらしく、

若い私を代参させた。その父ももういなくなって、いよいよ私は専門のお詣りである。だがこのごろでは、ちょいちょい娘が代ってくれる。真夏の百段の石段はこたえるようになった」という昭和34年の文がある。

東急池上線池上駅は、もともと池上電鉄の終点だった。池上電鉄は、大正11年に池上本門寺の参拝客のために敷設された鉄道だった。

池上駅を出ると、目の前に「日蓮宗大本山 池上本門寺」という看板が現れる。目指す池上本門寺は、右奥の方に10分も歩けば行き着く…が、

元禄年中にできた総門の向こうに待っているのは、慶長年中に加藤清正が寄進したという96段の此経難持坂だ。「私には三ツ違いで姉も弟もあったのだが、

みな早くこの世を立って行ってしまったから、この人たちも数少なくお墓詣りをして、数多く詣られているのである。父親は戦後まで残っていてくれたが、

机に向いて読み書きする生活ではいちばんさきに疲労は足へ出るのである。お詣りに昇り降りする百段にちかい石段は、ことに持病の糖尿がよくないときにはこたえてしまうらしく、

若い私を代参させた。その父ももういなくなって、いよいよ私は専門のお詣りである。だがこのごろでは、ちょいちょい娘が代ってくれる。真夏の百段の石段はこたえるようになった」という昭和34年の文がある。 池上本門寺は長栄山本門寺といい、名づけたのは日蓮である。日蓮は療養のために身延山を出て常陸に向かう途中、この地の郷主であった池上宗仲の館で弘安5年(1282)10月13日に歿したという。

池上宗仲は本門寺の大檀越で、法華経の字数に近い7万坪の寺域を寄進、ここに池上本門寺の基礎ができた。さすがに700年以上前の建造物を求めるのは無理だが、前記の石段は400年前のものだし、総門の扁額は本阿弥光悦の筆になるという。

とはいえ戦災で烏有に帰したものも多く、石段を上り切ったところの仁王門は昭和52年再建、大堂は39年再建である。

池上本門寺は長栄山本門寺といい、名づけたのは日蓮である。日蓮は療養のために身延山を出て常陸に向かう途中、この地の郷主であった池上宗仲の館で弘安5年(1282)10月13日に歿したという。

池上宗仲は本門寺の大檀越で、法華経の字数に近い7万坪の寺域を寄進、ここに池上本門寺の基礎ができた。さすがに700年以上前の建造物を求めるのは無理だが、前記の石段は400年前のものだし、総門の扁額は本阿弥光悦の筆になるという。

とはいえ戦災で烏有に帰したものも多く、石段を上り切ったところの仁王門は昭和52年再建、大堂は39年再建である。 この大堂を目の前に右側にも左奥にも墓域が広がる。ここで紹介するのは力士の墓碑、どっちに行けばそれがあるのかというと、実はどちらにもある。

まずは右を向く。すると向こうには慶長13年(1608)建の五重塔。五重塔といえば幸田露伴だが、露伴の五重塔は谷中感応寺(昭和32年焼失)のものだ。

ところが、ここの五重塔の右奥には、露伴をはじめとする幸田家の広い墓域があるのだ(左の写真は幸田家墓域から五重塔を見上げたもの)。

実は上に引いた文は幸田文の「墓参」(西日本新聞に連載された「雀の手帖」の一篇)で、「父」が露伴、「娘」は青木玉氏である。幸田文も平成2年に歿し、「詣られ」る側となった。

この五重塔の前を左に折れてしばらく進むと、関脇力道山の墓所に行くことができる。案内板がいくつかあり、さほど奥まったところでもないので、分かりやすい。

この大堂を目の前に右側にも左奥にも墓域が広がる。ここで紹介するのは力士の墓碑、どっちに行けばそれがあるのかというと、実はどちらにもある。

まずは右を向く。すると向こうには慶長13年(1608)建の五重塔。五重塔といえば幸田露伴だが、露伴の五重塔は谷中感応寺(昭和32年焼失)のものだ。

ところが、ここの五重塔の右奥には、露伴をはじめとする幸田家の広い墓域があるのだ(左の写真は幸田家墓域から五重塔を見上げたもの)。

実は上に引いた文は幸田文の「墓参」(西日本新聞に連載された「雀の手帖」の一篇)で、「父」が露伴、「娘」は青木玉氏である。幸田文も平成2年に歿し、「詣られ」る側となった。

この五重塔の前を左に折れてしばらく進むと、関脇力道山の墓所に行くことができる。案内板がいくつかあり、さほど奥まったところでもないので、分かりやすい。 ・関脇力道山墓 ・関脇力道山墓力道山の墓域には、奥に墓が2基あって、右が力道山(大光院力道日源居士)の墓である。亡くなったのが昭和38年12月15日で、墓は一周忌の翌年12月に建てられた。 左前方にある「力道山之碑」は2m30cmの高さを誇り、その前に「力道山先生」で始まる記念碑がある。記念碑はもとは右側に建っていたが、 そこには現在プロレスラー姿の力道山の胸像が「力道山之像」として建っている。豪華といっていい墓域である。  力道山は大正13年11月14日、朝鮮咸鏡南道浜京郡新豊里に生まれ、昭和15年5月に二所ノ関部屋から初土俵を踏んでいる。同期生は関脇時津山や小結国登である。

「相撲」15年7月号には本名を「金信済」と記されているが、16年5月号掲載の春場所星取表から金信洛と正されている。その後18年1月場所に出身地をそれまでの朝鮮から長崎(大村市)に改め、

本名も金村光浩と変わり、25年5月場所から百田姓に変わったが、9月場所前に髷を切って角界から去った。その後のプロレスラー力道山のほうが巷間よく知られているところであろう。

力道山は大正13年11月14日、朝鮮咸鏡南道浜京郡新豊里に生まれ、昭和15年5月に二所ノ関部屋から初土俵を踏んでいる。同期生は関脇時津山や小結国登である。

「相撲」15年7月号には本名を「金信済」と記されているが、16年5月号掲載の春場所星取表から金信洛と正されている。その後18年1月場所に出身地をそれまでの朝鮮から長崎(大村市)に改め、

本名も金村光浩と変わり、25年5月場所から百田姓に変わったが、9月場所前に髷を切って角界から去った。その後のプロレスラー力道山のほうが巷間よく知られているところであろう。 若手時代の力道山は、有望中の有望力士であった。「相撲」の記事を探すと、まずは17年3月号の「昭和十七年春場所戦績批判大座談会」。

「時間の関係」として幕下から上に限定したにもかかわらず、三段目で全勝した力道山を立田山(能代潟)が敢えて挙げ、「この相撲は大したものです。相撲の強味といひ、からだの出来具合といひ……」と絶賛した。

18年7月号の「昭和十八年夏場所戦績批判大座談会」でも立田山は「体がよくて、男ぶりがよくて、相撲の気合いがよい」と評し、また「羽黒関(横綱羽黒山)の若いときのやうな体をしてゐる」「それで突張具合がよいですから……」と千賀ノ浦(幡瀬川)が褒めている。

19年1月に初めて負け越したが5月は全勝で、11月に千代ノ山とともに十枚目に昇進し、千代ノ山が優勝したが力道山はこれを倒している。

20年1月号の「昭和十九年秋場所十両以上戦績批判交談会」では白玉(大八洲)が「相撲ぶりは増位山のやうな……」といい、尾車(関脇大戸平)は「将来ある相撲取だとおもふね」と行く末に期待をかけていた。

21年11月に入幕、22年6月には優勝同点を記録し、23年10月に小結、24年5月には関脇に昇った。さらに現役を続けていても、大関になったかどうかは別として、華々しい活躍ぶりを示したのではなかろうか。

若手時代の力道山は、有望中の有望力士であった。「相撲」の記事を探すと、まずは17年3月号の「昭和十七年春場所戦績批判大座談会」。

「時間の関係」として幕下から上に限定したにもかかわらず、三段目で全勝した力道山を立田山(能代潟)が敢えて挙げ、「この相撲は大したものです。相撲の強味といひ、からだの出来具合といひ……」と絶賛した。

18年7月号の「昭和十八年夏場所戦績批判大座談会」でも立田山は「体がよくて、男ぶりがよくて、相撲の気合いがよい」と評し、また「羽黒関(横綱羽黒山)の若いときのやうな体をしてゐる」「それで突張具合がよいですから……」と千賀ノ浦(幡瀬川)が褒めている。

19年1月に初めて負け越したが5月は全勝で、11月に千代ノ山とともに十枚目に昇進し、千代ノ山が優勝したが力道山はこれを倒している。

20年1月号の「昭和十九年秋場所十両以上戦績批判交談会」では白玉(大八洲)が「相撲ぶりは増位山のやうな……」といい、尾車(関脇大戸平)は「将来ある相撲取だとおもふね」と行く末に期待をかけていた。

21年11月に入幕、22年6月には優勝同点を記録し、23年10月に小結、24年5月には関脇に昇った。さらに現役を続けていても、大関になったかどうかは別として、華々しい活躍ぶりを示したのではなかろうか。前記の通り廃業は25年9月、それに合わせたわけでもあるまいが、平成25年9月に力道山がカラーフィルムで撮影した本場所映像がNHK大相撲中継で放映された。 千代の山と仲が良く、角界との縁が完全に切れたわけではなかった力道山、プラス新しもの好きだったらしい力道山、カラー映像はその結晶の一つといえよう。 そんな力道山が残したもう一つの功績がある。優勝パレードは、団体戦が導入された明治42年6月以降、勝った団体が行っていたが、戦争のゴタゴタで中絶していた。 今の幕内最高優勝力士によるオープンカーパレードは昭和27年5月から公式行事となった。しかし、26年9月に力道山は、自分のオープンカーを貸して横綱東富士の優勝パレードを個人的に行っていたのだ。 パレード復活のきっかけをなしたのが力道山であることは、恐らく間違いなかろう。 戒名・大光院力道日源居士(正面)。昭和15年5月初土俵、21年11月入幕、23年10月小結、24年5月関脇、25年9月場所前に廃業。38年12月15日歿。  ・15代横綱初代梅ヶ谷・20代横綱2代梅ヶ谷・雷一門力士墓 ・15代横綱初代梅ヶ谷・20代横綱2代梅ヶ谷・雷一門力士墓さて、再び大堂の前に戻り、今度は左奥の坂を下る。大坊に向かうから大坊坂という。大坊というのは、池上本門寺の子院、池上三院家の筆頭である本行寺のことである。 右を見ながら大坊坂を下ると、巨大な多宝塔がある。日蓮を荼毘に附したというところにあるこの多宝塔は、文政11年(1828)に建立されたものという。  逆に左を見ると、「実相寺 経王寺 正覚寺 墓地」と刻まれた案内石がある。実相寺そのものはもう少し西にあるが、墓地は大坊坂中腹に広がる。

実相寺は山号を妙玄山といい、創建は天文19年(1550)。最初の馬喰町から明暦大火後に浅草寺町に移り、大正12年から現在地にある。

この寺を墓所としたのが横綱梅ヶ谷で、その墓域は、案内石のところから入ってまっすぐ歩けば、左手にある。建っている墓碑は実に6基に及ぶが、

まずは両梅ヶ谷の土俵歴を簡単に書いておき、各墓碑については次ページ以降に述べていく。

逆に左を見ると、「実相寺 経王寺 正覚寺 墓地」と刻まれた案内石がある。実相寺そのものはもう少し西にあるが、墓地は大坊坂中腹に広がる。

実相寺は山号を妙玄山といい、創建は天文19年(1550)。最初の馬喰町から明暦大火後に浅草寺町に移り、大正12年から現在地にある。

この寺を墓所としたのが横綱梅ヶ谷で、その墓域は、案内石のところから入ってまっすぐ歩けば、左手にある。建っている墓碑は実に6基に及ぶが、

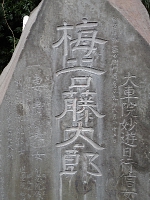

まずは両梅ヶ谷の土俵歴を簡単に書いておき、各墓碑については次ページ以降に述べていく。初代梅ヶ谷は現在の福岡県朝倉市の生まれ。誕生日は弘化2年(1845)2月9日とされているが、生地の戸籍簿には3月3日と載るといい、 小野重喜「梅ヶ谷藤太郎詳伝」(以下「詳伝」)では「戸籍簿を尊重する」として3月説を採っている。  本名を小江(おえ)藤太郎といい、文久3年(1863)正月に大坂の11代湊(江戸幕内雲早山)門下となって梅ヶ谷を名乗る。明治になって大阪相撲が独立興行を打つようになると、

梅ヶ谷は2年3月の小結から8月に関脇、3年3月に大関となり、9月の京阪合併相撲を最後に東上、8代玉垣門下に移った。4年3月幕下格番附外で取り、

7年12月入幕、10年5月小結、12月に関脇となり、12年1月大関昇進、この頃は58連勝の最中で、14年1月大関若島に負けたが、5月から35連勝を記録した。怪力を生かした突き押しと寄り身の正攻法であったと伝わる。

14年頃から弟子養成を認められ、17年2月に横綱免許、この直後頃に10代雷二枚鑑札となり、18年11月の天覧相撲を最後に引退した。育てた弟子は数知れず、

取締として敬愛され、国技館建設に大功があった。大正4年6月、2代梅ヶ谷の引退に伴い隠居したが、「大雷」と呼ばれて引き続き重きをなし、昭和3年6月15日に歿した。

本名を小江(おえ)藤太郎といい、文久3年(1863)正月に大坂の11代湊(江戸幕内雲早山)門下となって梅ヶ谷を名乗る。明治になって大阪相撲が独立興行を打つようになると、

梅ヶ谷は2年3月の小結から8月に関脇、3年3月に大関となり、9月の京阪合併相撲を最後に東上、8代玉垣門下に移った。4年3月幕下格番附外で取り、

7年12月入幕、10年5月小結、12月に関脇となり、12年1月大関昇進、この頃は58連勝の最中で、14年1月大関若島に負けたが、5月から35連勝を記録した。怪力を生かした突き押しと寄り身の正攻法であったと伝わる。

14年頃から弟子養成を認められ、17年2月に横綱免許、この直後頃に10代雷二枚鑑札となり、18年11月の天覧相撲を最後に引退した。育てた弟子は数知れず、

取締として敬愛され、国技館建設に大功があった。大正4年6月、2代梅ヶ谷の引退に伴い隠居したが、「大雷」と呼ばれて引き続き重きをなし、昭和3年6月15日に歿した。梅ノ谷改め2代梅ヶ谷は現在の富山市に明治11年3月11日に生まれた。本名を押田音次郎という(のち小江姓)。23年に剣山の目に留まって雷部屋に入門、 早くも養子とし、鬼ヶ谷をコーチ役にした。初土俵は24年1月、巡業で一人土俵入りを三段目時代まで行っていた。25年6月序ノ口、取り口が固まってきて徐々に地位が上がり、 29年1月幕下、30年1月十枚目、31年1月に入幕したとき満19歳だった。32年1月小結、5月関脇、33年5月に大関となり、35年1月から師名を襲って2代梅ヶ谷藤太郎となった。 左差しからの慎重な取り口は四つ相撲の粋を極めたと評され、また腹櫓の武器もあった。梅常陸時代の雄として人気を集め、36年5月場所後に横綱免許を受け、晩年は神経痛に悩んだが、大正4年6月の引退まで横綱を12年務めた。 11代雷となって部屋を継ぎ、素行不良の弟子18人を馘首するなどしたものの、徐々に勢力が衰えた。10年から取締となって東西合併に尽力したが、糖尿病が思わしくなく、昭和2年9月1日に新潟県で倒れ、翌日歿した。 雷部屋は消滅、弟子はその後流浪することになる。 まずは、奥左側の墓碑。高さはおよそ2m、幅はおよそ1mの自然石が台石に乗っている。線香立てには「雷」の一字。これが両梅ヶ谷の墓なのであるが、正面はまるで手当たり次第に彫ったかのようである。 さしあたっては、刻んである内容を書き起こす。

本義院…は2代梅ヶ谷、本雄院…が初代梅ヶ谷である。紫雲院…は初代梅ヶ谷の養子・小江豊次郎とのことで、紫誉院…はその実母とも考えられている。

小江藤右衛門は初代の実父で、本墓が生家附近にあるという。妻貴美女は初代の後妻で、後妻ということは先妻もいて、それが大車院…である。

先妻は4代大嶽(和田ヶ原)の娘だが、いつ結婚したかは明治7年頃という以上にははっきりしていない(「詳伝」では9月に京都においてとしてある)。

そもそも、名前もはっきり分からない。「ゆき」と書いてあるものが多いが「詳伝」では「行」に「こう」とルビが振ってある。彦山光三が旧本所区の戸籍を調べようとしたが焼失していた。

彦山が初代梅ヶ谷の孫娘(2代梅ヶ谷の娘)に会って話を聞いたのが昭和38年8月18日、ところが孫娘も祖母の名までは知らないのであった。

かくして戒名(日蓮宗)にある「行」から「とりあえず"ゆき"をおもいついたわけ。それとも"いく"かな。"こう"のようにも考えられないことはない。

たぶんこの三とおりのうちのどれかにちがいあるまい」(「大相撲黒白草紙」第25回(「大相撲」昭和40年1月号))という推理に基づくもので、残念ながら確定するには至らない。

本義院…は2代梅ヶ谷、本雄院…が初代梅ヶ谷である。紫雲院…は初代梅ヶ谷の養子・小江豊次郎とのことで、紫誉院…はその実母とも考えられている。

小江藤右衛門は初代の実父で、本墓が生家附近にあるという。妻貴美女は初代の後妻で、後妻ということは先妻もいて、それが大車院…である。

先妻は4代大嶽(和田ヶ原)の娘だが、いつ結婚したかは明治7年頃という以上にははっきりしていない(「詳伝」では9月に京都においてとしてある)。

そもそも、名前もはっきり分からない。「ゆき」と書いてあるものが多いが「詳伝」では「行」に「こう」とルビが振ってある。彦山光三が旧本所区の戸籍を調べようとしたが焼失していた。

彦山が初代梅ヶ谷の孫娘(2代梅ヶ谷の娘)に会って話を聞いたのが昭和38年8月18日、ところが孫娘も祖母の名までは知らないのであった。

かくして戒名(日蓮宗)にある「行」から「とりあえず"ゆき"をおもいついたわけ。それとも"いく"かな。"こう"のようにも考えられないことはない。

たぶんこの三とおりのうちのどれかにちがいあるまい」(「大相撲黒白草紙」第25回(「大相撲」昭和40年1月号))という推理に基づくもので、残念ながら確定するには至らない。特に述べなかった2つの戒名については、未詳である。 右の墓に移ろう。台石に「小江」、線香立てに「雷」と刻んである墓、棹石正面の刻字はこうなっている。

この内容であれば、本寿院が初代梅ヶ谷の妻のことだと思われるのだが、きみの戒名は「本量院妙温日貴大姉」と過去帳にあるといい、

前記「大相撲黒白草紙」によれば、孫娘もそう言っている。では本寿院は別人かと思いきや、棹石背面左下にはちゃんと「大正十一年一月三十日」という当人の歿年月日が刻まれているからよく分からない。

分からないと言えば、他の2人も誰だか分からない。ちなみに「相撲」連載「歴代横綱正伝 42(正しくは43) 二代梅ヶ谷藤太郎伝(下)」に「池上の実相寺のほうは、ほとんど無縁仏に近い状態になっている」とあるが、

棹石右側面には平成になって亡くなった子孫も彫られているのだから、なんと失礼な。

この内容であれば、本寿院が初代梅ヶ谷の妻のことだと思われるのだが、きみの戒名は「本量院妙温日貴大姉」と過去帳にあるといい、

前記「大相撲黒白草紙」によれば、孫娘もそう言っている。では本寿院は別人かと思いきや、棹石背面左下にはちゃんと「大正十一年一月三十日」という当人の歿年月日が刻まれているからよく分からない。

分からないと言えば、他の2人も誰だか分からない。ちなみに「相撲」連載「歴代横綱正伝 42(正しくは43) 二代梅ヶ谷藤太郎伝(下)」に「池上の実相寺のほうは、ほとんど無縁仏に近い状態になっている」とあるが、

棹石右側面には平成になって亡くなった子孫も彫られているのだから、なんと失礼な。 右側に3基ある墓のうちのいちばん左、つまり奥側の墓には、十枚目行司の木村作太郎(昭和2年12月25日・聞法修得信士)と片男崎(昭和3年4月20日・修道誠諦信士)とが葬られているそうだが、

片男崎については不明である。木村作太郎は2代梅ヶ谷と同郷、明治23年に生まれて40年5月序ノ口行司として出た雷部屋所属行司、過去帳には15日歿とあるという。

左側面には「世話人 鏡山静太夫 雷ノ海俊太郎」とある。鏡山静太夫は5代目で幕下金木山。25年に10代雷に入門、三段目で長く足踏み、一時は白猫弥吉とも名乗った。

38年1月やっと幕下、2年で三段目に落ち、44年6月に幕下に戻って引退したとき40歳だった。昭和7年10月から19年11月まで部屋を経営している。

雷ノ海俊太郎は十枚目の雷ノ海俊夫であろうか。佐賀県の産、大正7年5月西の序ノ口尻から3枚目に名を出したのが最初だが、雷ノ梅と誤られている。2場所十枚目を務め、昭和2年10月限りで廃業した。

右側に3基ある墓のうちのいちばん左、つまり奥側の墓には、十枚目行司の木村作太郎(昭和2年12月25日・聞法修得信士)と片男崎(昭和3年4月20日・修道誠諦信士)とが葬られているそうだが、

片男崎については不明である。木村作太郎は2代梅ヶ谷と同郷、明治23年に生まれて40年5月序ノ口行司として出た雷部屋所属行司、過去帳には15日歿とあるという。

左側面には「世話人 鏡山静太夫 雷ノ海俊太郎」とある。鏡山静太夫は5代目で幕下金木山。25年に10代雷に入門、三段目で長く足踏み、一時は白猫弥吉とも名乗った。

38年1月やっと幕下、2年で三段目に落ち、44年6月に幕下に戻って引退したとき40歳だった。昭和7年10月から19年11月まで部屋を経営している。

雷ノ海俊太郎は十枚目の雷ノ海俊夫であろうか。佐賀県の産、大正7年5月西の序ノ口尻から3枚目に名を出したのが最初だが、雷ノ梅と誤られている。2場所十枚目を務め、昭和2年10月限りで廃業した。

榊山と肥後海は同日の歿だが、理由はおろか履歴も不明、しかも過去帳に載るこの日の死亡者は「倭朗勇諦信士 前田伊五郎」1人だけという。

綾瀬川は大阪でも東京でも幕内を務めた力士。嘉永3年に今の大阪市西淀川区に生まれ、大阪相撲に入り明治11年9月に亀鶴山音吉の名で入幕、17年9月限り東上し初代梅ヶ谷門に転じ18年1月幕内格番附外で登場、現役のまま歿した。本名は宮下三右衛門だが、旧姓を北井という。

天拝山も綾瀬川と同時期に大阪から加入したが、幕下どまりで現役歿。下の名は正しくは富三郎。梅門は19年5月に序二段に見られる。戒名を青山信士といい、本名は桑野秋太郎。

大ノ松は20年1月序二段格番附外、5月も序二段で取って現役歿。小ノヶ谷は18年5月序ノ口で出たのみ。南蔵院の過去帳に梅月として載っているというが、同一人物かどうか。

能登ヶ崎の歿年月日として刻まれている日は、過去帳には「清雲信士 武田金太郎」とあり、刻むときに取り違えられた模様だ。

榊山と肥後海は同日の歿だが、理由はおろか履歴も不明、しかも過去帳に載るこの日の死亡者は「倭朗勇諦信士 前田伊五郎」1人だけという。

綾瀬川は大阪でも東京でも幕内を務めた力士。嘉永3年に今の大阪市西淀川区に生まれ、大阪相撲に入り明治11年9月に亀鶴山音吉の名で入幕、17年9月限り東上し初代梅ヶ谷門に転じ18年1月幕内格番附外で登場、現役のまま歿した。本名は宮下三右衛門だが、旧姓を北井という。

天拝山も綾瀬川と同時期に大阪から加入したが、幕下どまりで現役歿。下の名は正しくは富三郎。梅門は19年5月に序二段に見られる。戒名を青山信士といい、本名は桑野秋太郎。

大ノ松は20年1月序二段格番附外、5月も序二段で取って現役歿。小ノヶ谷は18年5月序ノ口で出たのみ。南蔵院の過去帳に梅月として載っているというが、同一人物かどうか。

能登ヶ崎の歿年月日として刻まれている日は、過去帳には「清雲信士 武田金太郎」とあり、刻むときに取り違えられた模様だ。 梅ヶ浜は幕下力士、45年5月限り廃業。出雲山は三段目を最高位に現役歿。三熊山は幕下、十枚目に一歩届かず現役歿。泉滝は安政元年2月3日に山形県遊佐町に生まれ、本名を太田福治という。

明治12年1月幕下二段目附出。師匠が2人歿したので10代雷門下になった。24年1月入幕、1場所で落ち、その場所後にコレラで亡くなっている。梅ヶ島は幕下力士で現役歿。七尾潟は立嵐の名で十枚目に上がり、一旦消えてまた幕下で取り始め、三段目に落ちて現役歿。

滝ノ音は序二段力士、31年1月限り廃業。梅ノ木は序二段どまりで現役歿である。他の力士は番附等に見られない。

梅ヶ浜は幕下力士、45年5月限り廃業。出雲山は三段目を最高位に現役歿。三熊山は幕下、十枚目に一歩届かず現役歿。泉滝は安政元年2月3日に山形県遊佐町に生まれ、本名を太田福治という。

明治12年1月幕下二段目附出。師匠が2人歿したので10代雷門下になった。24年1月入幕、1場所で落ち、その場所後にコレラで亡くなっている。梅ヶ島は幕下力士で現役歿。七尾潟は立嵐の名で十枚目に上がり、一旦消えてまた幕下で取り始め、三段目に落ちて現役歿。

滝ノ音は序二段力士、31年1月限り廃業。梅ノ木は序二段どまりで現役歿である。他の力士は番附等に見られない。右側4人と梅ノ木はあとから追加されたような彫られ方である。そこで気になるのが、両梅ヶ谷の墓。実は梅ヶ谷の墓は、もともと初代の寿碑として建てられたというが、 いつ建てられたのかが分からない。もしも「梅ヶ谷改雷権太夫」の碑と一緒だったなら、と仮定すると、追加の5人を除けば最近の歿年は明治37年で、この年初代は数え60歳。 還暦を祝しての寿碑だったのでは、と想像もしてみるのである。  左手前と右手前の墓が残った。左手前からいこう。

左手前と右手前の墓が残った。左手前からいこう。中央に「現性院妙覚日清信女」と彫られているが、これが誰やら…という墓である。右に「辻ミサ 安政五年…」とあり、左には「辻キイ 明治三十九年…」とあるので、 このどちらかかと思いきや、裏面に廻れば「現明治廿五年辰九月八日」とあるという、おかしな墓なのだ。さらに見ると、辻ミサの右に、こうある。 「浄岸院妙善日量信女 平成七年七月三十日 俗名 辻岸子 九十三歳」。話題の主はこの人なのである。  辻岸子は明治36年の生まれである。父は2代梅ヶ谷、母は初代梅ヶ谷の娘せんである。初代梅ヶ谷の孫ということになる。それなら当然小江姓であるはずだが、

辻姓となったのは、初代の後妻となったきみには子がなく、岸子を可愛がっていて、結局養女としてくれたことによるという(前記「大相撲黒白草紙」)。

せんは大正11年に2代梅ヶ谷から離縁され、出ていったのである。この年はきみが歿した年でもあるし、昭和2年に2代、3年に初代の両梅ヶ谷が歿し、

2代の長男も早くに亡くなったので、梅ヶ谷の血を引くものは早くからこの辻岸子だけになっていた。岸子には子がなく(養子はいる)、岸子の歿により梅ヶ谷の血縁は絶えてしまった。

なお、きみは辻ツノの長女であると「歴代横綱正伝 29(正しくは30) 初代梅ヶ谷藤太郎伝(下)」にはある。

辻岸子は明治36年の生まれである。父は2代梅ヶ谷、母は初代梅ヶ谷の娘せんである。初代梅ヶ谷の孫ということになる。それなら当然小江姓であるはずだが、

辻姓となったのは、初代の後妻となったきみには子がなく、岸子を可愛がっていて、結局養女としてくれたことによるという(前記「大相撲黒白草紙」)。

せんは大正11年に2代梅ヶ谷から離縁され、出ていったのである。この年はきみが歿した年でもあるし、昭和2年に2代、3年に初代の両梅ヶ谷が歿し、

2代の長男も早くに亡くなったので、梅ヶ谷の血を引くものは早くからこの辻岸子だけになっていた。岸子には子がなく(養子はいる)、岸子の歿により梅ヶ谷の血縁は絶えてしまった。

なお、きみは辻ツノの長女であると「歴代横綱正伝 29(正しくは30) 初代梅ヶ谷藤太郎伝(下)」にはある。 最後に残ったこの碑は、背面に「明治二十年十二月建之」とあるが、正面に彫ってある4人がいったい誰なのか、どういうつながりでこの墓域にあるのか、

筆者まったく知るところがない。梅の絵が描かれた線香立ての存在がつながりを証していると言えなくもないが、しかしてその実態は?

最後に残ったこの碑は、背面に「明治二十年十二月建之」とあるが、正面に彫ってある4人がいったい誰なのか、どういうつながりでこの墓域にあるのか、

筆者まったく知るところがない。梅の絵が描かれた線香立ての存在がつながりを証していると言えなくもないが、しかしてその実態は?以上、両梅ヶ谷の墓域のあらましである。名の刻み方が不規則で、いつ建てたかという基礎的な情報は刻まれておらず、 明治の大力士の墓をつかまえて言うことではないかもしれないが、それにしても厄介な墓碑であった。大相撲の明治百年を語り尽くそうと試みた彦山光三、 維新直後の角界を描き出そうとした小島貞二の両名が、初代梅ヶ谷時代の途中までで易簀したことは、大変惜しまれる。 ・15代横綱梅ヶ谷:戒名・本雄院大雅日藤居士。文久3年正月大坂初土俵、明治3年3月大関、9月限り東上、4年3月幕下格番附外、7年12月入幕、12年1月大関、17年1月場所後横綱免許、この頃10代雷二枚鑑札、18年5月限り引退し年寄専務、のち隠居。昭和3年6月15日歿。 ・20代横綱梅ヶ谷:戒名・本義院謙徳日音居士。明治24年1月初土俵、31年1月入幕、33年5月大関、36年5月場所後横綱免許、大正4年6月限り引退。11代雷。昭和2年9月2日歿。 ・前頭綾瀬川:戒名・観照信士(刻字なし)。明治11年9月大阪入幕、17年9月限り東上、18年1月幕内格番附外、20年8月29日現役歿。 ・前頭泉滝:戒名・未詳。明治12年1月幕下二段目附出、24年1月入幕、11月9日現役歿。  ・前頭稲瀬川墓 ・前頭稲瀬川墓梅ヶ谷墓を見ながら右後方に後退…したくとも通路はないが、棹石正面に「南無妙法蓮華経」と彫られ、台石に右から「入間川」と浮彫にされている墓が建っている。 これが10代入間川、小兵で怪力の幕内稲瀬川の墓である。菩提寺は長昌山経王寺で、元浅草にある。文禄4年(1595)開基、牛込水道町に慶長9年(1604)に寺地を拝領したのち、 数度の移転を経て今の元浅草の地に落ち着いたそうだが、その時期は不明である。  稲瀬川は弘化元年(1844)4月28日、現在の埼玉県杉戸町に生まれ、本名を金子清蔵といった。序ノ口に載ったのは明治4年3月で、6年12月三段目で稲瀬川と改名、

11年6月の8日目に入間川二枚鑑札を土俵上で他3人とともに披露し、12年1月に入幕した。6月から番附にも入間川で載っている。

引退は18年5月で41歳、角界を離れたのが42年12月で65歳、亡くなったのが昭和3年4月12日で83歳だった。

姓は入り婿となったので松田に変わり、その後入間川を継いでからは8代入間川(三段目茨木)遺族の養子となったのか、入間川姓に変わっている。

稲瀬川は弘化元年(1844)4月28日、現在の埼玉県杉戸町に生まれ、本名を金子清蔵といった。序ノ口に載ったのは明治4年3月で、6年12月三段目で稲瀬川と改名、

11年6月の8日目に入間川二枚鑑札を土俵上で他3人とともに披露し、12年1月に入幕した。6月から番附にも入間川で載っている。

引退は18年5月で41歳、角界を離れたのが42年12月で65歳、亡くなったのが昭和3年4月12日で83歳だった。

姓は入り婿となったので松田に変わり、その後入間川を継いでからは8代入間川(三段目茨木)遺族の養子となったのか、入間川姓に変わっている。 戒名は棹石左側面に「寿徳院修道日清居士」とあるが、過去帳では信士だという。浮彫の「入間川」は彫りが薄く、写真を小さくするとよく見えない。

線香立ての刻字に至っては、なおさら見えないが、こうある。

戒名は棹石左側面に「寿徳院修道日清居士」とあるが、過去帳では信士だという。浮彫の「入間川」は彫りが薄く、写真を小さくするとよく見えない。

線香立ての刻字に至っては、なおさら見えないが、こうある。

戒名・寿徳院修道日清居士(左側面)。明治4年3月序ノ口、のち10代入間川二枚鑑札、12年1月入幕、18年5月引退し年寄専務、のち廃業。昭和3年4月12日歿。 今回見たものは以上であるが、池上本門寺境内にはやり残しがあと2つ(「帝都大震災殃死者之霊供養碑」と二所ノ関代々墓)あることを附記しておく。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以上 平成26年3月1日訪問分 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7年ぶりに池上にきてみると、駅舎がすっかり変わっていて、3日後には直結商業施設のグランドオープンが控えていた。

桜の季節、96段の石段を上り、目の前に現れる仁王門をくぐ…らず、右後方の広場に行けば、優勝賞品の獅子奮迅像と同じく北村西望作の日蓮大聖人説法像があり、その右に塀際にいくつか碑が建てられている。 7年ぶりに池上にきてみると、駅舎がすっかり変わっていて、3日後には直結商業施設のグランドオープンが控えていた。

桜の季節、96段の石段を上り、目の前に現れる仁王門をくぐ…らず、右後方の広場に行けば、優勝賞品の獅子奮迅像と同じく北村西望作の日蓮大聖人説法像があり、その右に塀際にいくつか碑が建てられている。 ・帝都大震火災殃死者之霊供養碑 ・帝都大震火災殃死者之霊供養碑碑面には「大正拾二年九月帝都大震火災殃死者之霊供養碑」とある。 関東大震災の死者を供養する碑である。殃死とは不慮の死をいうから、今だと横死と表記されるだろう。それはともかく、これがなぜ池上本門寺にあるのか。そして、なぜ相撲史跡なのか。  台座下方に「仏教師 入間川日清」と刻まれているが、これが10代入間川その人で、日蓮宗を信ずること篤かったのだそうである。

たいそうな巨碑であって、寄附者の名が台石上段にズラリと書き連ねられている。

なお、二所ノ関代々墓は大きな墓のはずだが目に留まらずじまいである。 台座下方に「仏教師 入間川日清」と刻まれているが、これが10代入間川その人で、日蓮宗を信ずること篤かったのだそうである。

たいそうな巨碑であって、寄附者の名が台石上段にズラリと書き連ねられている。

なお、二所ノ関代々墓は大きな墓のはずだが目に留まらずじまいである。 |

以上 令和3年3月27日訪問分 |

| (参考資料) | |

| ・ | 相撲史跡研究会(編)「相撲の史跡」1・2・3 |

| ・ | 小池謙一「年寄名跡の代々」(「相撲」連載)16 鏡山代々の巻(平成2年12月号)・49 入間川代々の巻(下)(平成5年10月号)・142・143 雷代々の巻(5)・(6)(平成13年7〜8月号) |

| ・ | 池田雅雄「歴代横綱正伝」(「相撲」連載)27〜29(正しくは28〜30) 初代梅ヶ谷藤太郎伝(上〜下)(昭和48年4〜6月号)・40〜42(正しくは41〜43) 二代梅ヶ谷藤太郎伝(上〜下)(昭和49年5〜7月号) |

| ・ | 幸田文「墓参」(「雀の手帖」所収) |

| ・ | 幸田露伴「五重塔」 |

| ・ | 「新弟子検査」(「相撲」昭和15年7月号) |

| ・ | 「昭和十六年春場所全力士星取表」(「相撲」昭和16年5月号) |

| ・ | 「昭和十八年春場所全力士星取表」(「相撲」昭和18年5月号) |

| ・ | 「東西幕内十両力士略歴表」(ベースボール・マガジン特集「秋場所相撲号」(昭和25年)) |

| ・ | 春日野剛史・大山渉・追手風元吉・千賀の浦邦七郎・立田山豊州・出来山武司・花籠平五郎・尾車文晤朗・荒磯幸蔵・加藤隆世・彦山光三「昭和十七年春場所戦績批判大座談会」(「相撲」昭和17年3月号) |

| ・ | 出羽海梶之助・立浪弥右衛門・春日野剛史・藤島秀光・花籠平五郎・立田山豊州・千賀の浦邦七郎・大山渉・不知火武司・武蔵川喜偉・荒磯幸蔵・白玉晃・高島純司・彦山光三「昭和十八年夏場所戦績批判大座談会」(「相撲」昭和18年7月号) |

| ・ | 立浪弥右衛門・春日野剛史・藤島秀光・不知火武司・追手風元吉・白玉晃・粂川善四郎・立田山豊州・尾車文晤郎・大嶽隆資・荒磯幸蔵・彦山光三「昭和十九年秋場所十両以上戦績批判交談会」(「相撲」昭和20年1月号) |

| ・ | 「力道山が遺した大相撲」(NHK総合テレビ「大相撲秋場所 七日目」平成25年9月21日放送) |

| ・ | 富田一夫「土俵を支える」(「別冊グラフNHK NHK大相撲特集」連載)優勝パレードのオープンカーを運転する 中村安章さん」(昭和58年九州場所号) |

| ・ | 小野重喜「梅ヶ谷藤太郎詳伝」 |

| ・ | 彦山光三「大相撲黒白草紙 第一部 梅ヶ谷初代中心時代」1〜27(「大相撲」昭和38年1月〜40年3月号) |

| ・ | 小島貞二「大相撲・維新前後」40〜50「梅ヶ谷藤太郎伝(その一〜十一)(「大相撲」平成14年8月〜15年7月号) |

前画面に戻る  | |