(福岡県太宰府市) |

西鉄太宰府線の終点、太宰府駅の目の前から参道が東にのびている。一の鳥居、二の鳥居とくぐりながら歩いて、三の鳥居がいよいよ境内の入口だ。

その鳥居の向こう、横綱日馬富士への色も鮮やかな幟が見える。ここは現伊勢ヶ濱部屋が安治川部屋として在った頃の平成4年以来九州場所宿舎となっているので、

隣接の太宰府天満宮幼稚園には、「がんばれ!きゅうしゅうばしょ」「いせがはまべやのおすもうさん いっぱい勝ってね!!」という横断幕が出ている。

日馬富士が大関昇進の使者を迎えたのもここだった。

西鉄太宰府線の終点、太宰府駅の目の前から参道が東にのびている。一の鳥居、二の鳥居とくぐりながら歩いて、三の鳥居がいよいよ境内の入口だ。

その鳥居の向こう、横綱日馬富士への色も鮮やかな幟が見える。ここは現伊勢ヶ濱部屋が安治川部屋として在った頃の平成4年以来九州場所宿舎となっているので、

隣接の太宰府天満宮幼稚園には、「がんばれ!きゅうしゅうばしょ」「いせがはまべやのおすもうさん いっぱい勝ってね!!」という横断幕が出ている。

日馬富士が大関昇進の使者を迎えたのもここだった。 ・菅公一千年祭記念の石灯籠

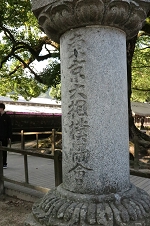

・菅公一千年祭記念の石灯籠「鎌倉鳥居」と呼ばれ県文化財となっている四の鳥居をくぐり、大混雑の太鼓橋を渡ると、目の前に現れるのは五の鳥居。 「明治卅五年三月廿五日」と彫ってある。太宰府天満宮は、言わずと知れた菅原道真を祀っている。菅原道真が歿したのは延喜3年(903)2月25日のことで、 その年から起算して1,000年となるのが明治35年(1902)、4月1日に「太宰府天満宮菅原道真公御神忌一千年大祭」が行われた。 今の西鉄太宰府線が馬鉄として開通したのも、この大祭が理由であるという。   五の鳥居に「一千年大祭日建之」とあるが、鳥居の脇を固める石灯籠にも同じように「一千年大祭日建」とある。

そして、本殿に向かって右側の石灯籠には「東京歌舞妓座俳優」と、左側の石灯籠には「東京大相撲協会」とそれぞれの奉納者が刻まれている(右写真は再訪時撮影)。

菅原ときて歌舞伎とくれば、菅原伝授手習鑑が浮かんでくる。菅原ときて相撲とくれば…それは後述するが、筆者はこのとき、相撲史跡めぐりというより単なる観光という感覚だったので、念頭から消えていた。

五の鳥居に「一千年大祭日建之」とあるが、鳥居の脇を固める石灯籠にも同じように「一千年大祭日建」とある。

そして、本殿に向かって右側の石灯籠には「東京歌舞妓座俳優」と、左側の石灯籠には「東京大相撲協会」とそれぞれの奉納者が刻まれている(右写真は再訪時撮影)。

菅原ときて歌舞伎とくれば、菅原伝授手習鑑が浮かんでくる。菅原ときて相撲とくれば…それは後述するが、筆者はこのとき、相撲史跡めぐりというより単なる観光という感覚だったので、念頭から消えていた。太宰府天満宮では、毎年8月最終日曜日に「注連打相撲」なるものが行われているという。9月の神幸式のために注連縄をつくるのが「注連打ち」で、 そのときに余った藁を使って土俵を築き、そこで相撲を行ったのが始まりといい、元来は8月31日の行事だったものが、今は8月の最後から2つめの日曜に注連打ちをやり、 翌週日曜に注連打相撲を行っているとのことである。 楼門をくぐり、眼前には本殿。境内には石像鳥居が6つあるが、六の鳥居は本殿のさらに左奥にある。本殿の右手前には飛梅があるが、太宰府天満宮には数千本の梅の木があって、 本殿裏にもたくさんある。境内には樟も数多くあって、本殿裏にあるのが夫婦樟。その夫婦樟のそばにいくつか石碑があり、そのうちの1つを見たところで、やっと筆者は思い出した。  ・野見宿祢公碑・松竹梅力石

・野見宿祢公碑・松竹梅力石菅原道真の祖先とされているのは、野見宿禰であった。この碑もまた、一千年祭のときに建てられたものという。 正面に「野見宿祢公碑」とあるばかり、背面には廻れないので、他に何が書かれているかは分からないが、左隣の筆塚と並んで立っている。  宿禰さまの碑の足許、左から「松」「竹」「梅」と彫ってある卵形の石が3つ並んでいる。昭和37年に県文化財となったこの石は、嘉永7年(1854)に今の広島県尾道市の力持ち(石に「和七」「金助」らの名が記される。和七の像は尾道の御袖天満宮にある)が奉納したもののようで、

博多鰮町(現在でいう須崎)の相撲連中が世話人を務めたようである。この力石は花崗岩で、その大きさは太宰府市の紹介では縦71〜78cm、横は46〜52cm、重さは最も軽い梅石が153kgとのことだが、約18貫(70kg)とする論文がある。

当該論文では最も重い松石で約30貫(120kg)とするが、太宰府市では202kgとしていて、大変な違いである。70kgだと五斗俵程度なので、「力石入門」くらいの重さではないだろうか。

わざわざ尾道から太宰府に奉納するほどのものと思えなくなってしまう、というのが個人的な感想だがどうだろう。

宿禰さまの碑の足許、左から「松」「竹」「梅」と彫ってある卵形の石が3つ並んでいる。昭和37年に県文化財となったこの石は、嘉永7年(1854)に今の広島県尾道市の力持ち(石に「和七」「金助」らの名が記される。和七の像は尾道の御袖天満宮にある)が奉納したもののようで、

博多鰮町(現在でいう須崎)の相撲連中が世話人を務めたようである。この力石は花崗岩で、その大きさは太宰府市の紹介では縦71〜78cm、横は46〜52cm、重さは最も軽い梅石が153kgとのことだが、約18貫(70kg)とする論文がある。

当該論文では最も重い松石で約30貫(120kg)とするが、太宰府市では202kgとしていて、大変な違いである。70kgだと五斗俵程度なので、「力石入門」くらいの重さではないだろうか。

わざわざ尾道から太宰府に奉納するほどのものと思えなくなってしまう、というのが個人的な感想だがどうだろう。 |

以上 平成27年11月8日訪問分 令和6年11月12日再訪問 |

| (参考資料) | |

| ・ | 太宰府天満宮文化研究所(編)「太宰府百科事典 太宰府天満宮編」 |

| ・ | 太宰府市教育部文化財課調査係「市内の指定文化財 有形民俗文化財」 |

| ・ | 浮田剛「福岡県太宰府町 太宰府天満宮の力石 −附 福岡市 櫛田神社の力石−」(上智大学体育学会「上智大学体育(上智大学文学部体育研究室紀要)」1(力石特集)) |

前画面に戻る  | |