| ●稽 古 | |

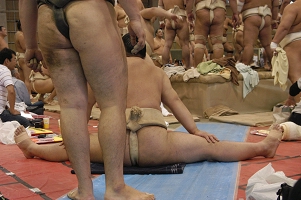

寄せ太鼓の撥音に誘われて開場早々、まっすぐ相撲場に入ってみると、土俵とその周りはこんな感じ。 寄せ太鼓の撥音に誘われて開場早々、まっすぐ相撲場に入ってみると、土俵とその周りはこんな感じ。朝稽古は開場前から既に始まっている。8時頃だと黒廻しの力士達がたくさん土俵上にいて、この群れの中から声が聞こえてくる。ここから2〜3時間(長いときだと3時間半近く)が稽古の時間で、これがあってこその巡業である。 さて、この写真(30年10月6日(さいたま))の左下を見てみると、親方衆が陣取っているのが見えるだろう。この写真は右上側が正面で、巡業で稽古を見る親方衆は向正面に陣取るのが通例。 これを知った上で土俵上を見ると、たくさんいる力士だが向正面はがらんとしていることに気がつく。ということは、稽古を見るなら、向正面にいると最もよく見えるということなのだ。 時系列の前に、稽古の種類を先に説明しよう。 |

|

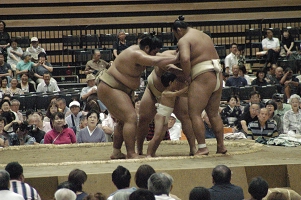

| ● | 申し合い 1番取って勝った力士が、次の相手を指名する稽古(右写真。21年8月9日(札幌)・鶴竜−垣添)。

なので、勝てば勝つほど稽古量が増える。申し合いで勝つことを「芽が出る」という。他の力士は土俵の円を囲むように立っているが、ただ立っていては指名してもらえない。

熾烈なアピール合戦になるので、自然と活気溢れる稽古になる。勝者が指名することを「買う」といい、指名してもらうことを「売れる」というが、売れるため、買ってもらうために、こういうことになる(下写真。19年8月12日(札幌)・旭天鵬に勝った栃乃洋に殺到する力士、左から鶴竜・高見盛・出島・豪風・琴奨菊)。 1番取って勝った力士が、次の相手を指名する稽古(右写真。21年8月9日(札幌)・鶴竜−垣添)。

なので、勝てば勝つほど稽古量が増える。申し合いで勝つことを「芽が出る」という。他の力士は土俵の円を囲むように立っているが、ただ立っていては指名してもらえない。

熾烈なアピール合戦になるので、自然と活気溢れる稽古になる。勝者が指名することを「買う」といい、指名してもらうことを「売れる」というが、売れるため、買ってもらうために、こういうことになる(下写真。19年8月12日(札幌)・旭天鵬に勝った栃乃洋に殺到する力士、左から鶴竜・高見盛・出島・豪風・琴奨菊)。 |

|

| ● | 三番稽古 同じ相手と連続して取る稽古で、言うまでもないが3番では済まない。 本来であれば実力の近い者同士がこれをやると効果的だが、巡業の土俵でそうやると他の力士が稽古を積めないので、横綱大関が下位力士を指名して行う例が多い(下写真。27年8月22日(札幌)・稀勢の里−嘉風)。 また、土俵のないところに円を描いて行う稽古を「山稽古」というが、そこで行っていることもある。 |

|

| ● | 変則三番 やる気のある力士に稽古を積ませる方策として、3〜4人の班をいくつかつくって時間を区切るやり方があり、変則三番と通称されている(下写真。30年10月6日(さいたま)・松鳳山・錦木・竜電)。 |

|

| ● | ぶつかり稽古 仕上げに行われる。簡単に言ってしまうと、相手の胸にぶつかって押していくからぶつかり稽古(右写真。30年10月6日(さいたま)・鶴竜にぶつかる大栄翔)。

だが、それだけではない。受ける方は、右足を前に配って腰を割り、両腕を広げて右胸を出し加減に構える(左胸を出すのは、長期的にみて心臓を痛めるため御法度とされているが、貴闘力のように左胸も出していた人はいないこともない)。

ぶつかる方は、脇を締めて両筈の恰好になり、相手の右胸に当たって押していく。押し切る時は、腰を割って両筈を伸ばす。また、押しの稽古だけでなく、左肩を相手に突き落としてもらい、体を丸める受け身の稽古もする。

さらに、首を押さえてもらってすり足の稽古もする(これは押し込めなかったときに引っ張ってもらうことが多い)。

受ける方は防禦の稽古になり、スーッと下がって土俵際でウンと踏ん張るようにするのが普通で、もちろん土俵中央で受け止めて押し返すこともあるが、幕内同士だと堪えるのが難しくなるためか、

迫力あるぶつかり稽古は関取−取的(幕下以下の力士)のときか、横綱大関−若手関取のときが多くなる(下写真。20年8月6日(札幌)・白鵬にぶつかる豪栄道)。

受ける側になることを「胸を出す」、ぶつかる側になることを「胸を出してもらう」という。類義語として「胸を貸す」「胸を借りる」があるが、

この場合には胸を出す側が上位力士でなければならない。従って、上位力士が下位力士に胸を出すことを「胸を貸す」といい、下位力士が上位力士に胸を出してもらうことを「胸を借りる」という。

なお、「胸を貸す」「胸を借りる」は、ぶつかりに限らず稽古一般に用いる。 仕上げに行われる。簡単に言ってしまうと、相手の胸にぶつかって押していくからぶつかり稽古(右写真。30年10月6日(さいたま)・鶴竜にぶつかる大栄翔)。

だが、それだけではない。受ける方は、右足を前に配って腰を割り、両腕を広げて右胸を出し加減に構える(左胸を出すのは、長期的にみて心臓を痛めるため御法度とされているが、貴闘力のように左胸も出していた人はいないこともない)。

ぶつかる方は、脇を締めて両筈の恰好になり、相手の右胸に当たって押していく。押し切る時は、腰を割って両筈を伸ばす。また、押しの稽古だけでなく、左肩を相手に突き落としてもらい、体を丸める受け身の稽古もする。

さらに、首を押さえてもらってすり足の稽古もする(これは押し込めなかったときに引っ張ってもらうことが多い)。

受ける方は防禦の稽古になり、スーッと下がって土俵際でウンと踏ん張るようにするのが普通で、もちろん土俵中央で受け止めて押し返すこともあるが、幕内同士だと堪えるのが難しくなるためか、

迫力あるぶつかり稽古は関取−取的(幕下以下の力士)のときか、横綱大関−若手関取のときが多くなる(下写真。20年8月6日(札幌)・白鵬にぶつかる豪栄道)。

受ける側になることを「胸を出す」、ぶつかる側になることを「胸を出してもらう」という。類義語として「胸を貸す」「胸を借りる」があるが、

この場合には胸を出す側が上位力士でなければならない。従って、上位力士が下位力士に胸を出すことを「胸を貸す」といい、下位力士が上位力士に胸を出してもらうことを「胸を借りる」という。

なお、「胸を貸す」「胸を借りる」は、ぶつかりに限らず稽古一般に用いる。 |

|

| ● | その他 土俵上でなくてもやれることはある。四股を踏んだり腕立て伏せをしたり。 鉄砲柱はないが手の合う力士同士やつけ人(横綱大関は稽古場につけ人1名を侍らせることができる)相手に突きの型を稽古したり。 さて、巡業では力士もかなりファンサービスに努めてくれるが、例えば四股を踏んでいる力士相手にサインをねだるとか、そういうことは自重すべきである。 (写真は順に、19年8月12日(札幌)・四股を踏む皇司、20年8月6日(札幌)・四股を踏む安馬(のちの日馬富士)と白鵬、20年8月6日(札幌)・腕立て伏せをする若の里と四股を踏む魁皇、 24年8月5日(十勝)・股割りをする稀勢の里、27年8月22日(札幌)・突きの稽古をする琴勇輝と受ける琴奨菊、27年8月22日(札幌)・25kgの塩袋を持って屈伸する日馬富士、 27年8月22日(札幌)・日馬富士の指導を受ける阿武咲、19年8月12日(札幌)・サインに応ずる鶴竜) |

|

| 時系列で並べると、概ね次のようになる。但し、(3)(4)は複数回繰り返される場合があり、変則三番をやるときは(3)(4)の繰り返しの間に(5)(6)が挟まる場合もある。 | |

| 幕下以下の力士による申し合い(20年8月6日(札幌)) | |

| 幕下以下の力士が関取に向かっていくぶつかり稽古(30年10月9日(さいたま)・玉鷲にぶつかる旭蒼天(のちの玉正鳳)) | |

|

| 関取による申し合いまたは変則三番(30年10月9日(さいたま)・大栄翔−北勝富士(貴景勝と阿武咲を加えた変則三番)) | |

| 関取同士のぶつかり稽古(30年10月9日(さいたま)・錦木にぶつかる明生) |

|

| 横綱大関が登場する三番稽古(21年8月9日(札幌)朝青龍−琴奨菊) | |

| 関取同士のぶつかり稽古(30年10月9日(さいたま)・栃ノ心にぶつかる北勝富士) |

|

| ● | 子どもの稽古 力士の稽古が終わったあとにときどき行われる、地元の子どもたちに稽古をつけるほのぼのタイム。

子どもを振り廻した挙句、自分が目を廻して転んだりとか、子どもに加勢するかと思えばなぜかプロの力士側に加勢するとか、いろいろと楽しませてくれる(右写真。28年8月19日(函館)・旭大星を押す幼稚園児と助っ人の錦木と御嶽海)。 力士の稽古が終わったあとにときどき行われる、地元の子どもたちに稽古をつけるほのぼのタイム。

子どもを振り廻した挙句、自分が目を廻して転んだりとか、子どもに加勢するかと思えばなぜかプロの力士側に加勢するとか、いろいろと楽しませてくれる(右写真。28年8月19日(函館)・旭大星を押す幼稚園児と助っ人の錦木と御嶽海)。 |

| ●握 手 会 | |

寄せ太鼓の朝8時に戻ろう(右写真。30年10月9日(さいたま))。平成10年代頃からだったと思うが、

1組につき関取2名、交代で数組が立つ握手会が行われるようになった(下写真。21年8月9日(札幌)・奥から垣添・普天王、30年10月9日(さいたま)・左から東龍・豪風)。

握手・写真撮影・サイン全てOKだったり、握手のみOKだったり、そのときどきで違ったりもしたが、案外長い行列ができる。短いときで開場から1時間、長いと2時間程度行われることがあった。 寄せ太鼓の朝8時に戻ろう(右写真。30年10月9日(さいたま))。平成10年代頃からだったと思うが、

1組につき関取2名、交代で数組が立つ握手会が行われるようになった(下写真。21年8月9日(札幌)・奥から垣添・普天王、30年10月9日(さいたま)・左から東龍・豪風)。

握手・写真撮影・サイン全てOKだったり、握手のみOKだったり、そのときどきで違ったりもしたが、案外長い行列ができる。短いときで開場から1時間、長いと2時間程度行われることがあった。 |

|

|

前画面に戻る お好み・土俵入り・取組