| 1: | 東なら赤房下、西なら白房下で、呼出しが柝を入れる。(29年11月2日目西方幕内) |

|

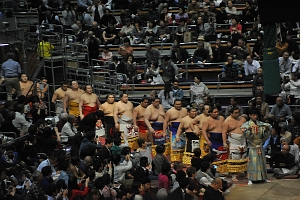

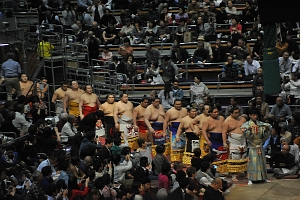

| 2: | 軍配を捧げ持った先導の行司に続き、地位の低い順に並んで花道を入場。東西は番附通りではなく、その日の取組でどちらから土俵に上がるかによる。(29年11月2日目東方幕内) |

|

|  |

| 3: | 「先導は、●●(行司名)」という場内放送に合わせて、行司が二字口から土俵に上がる。(29年11月2日目西方十両) |

|

| 4: | 場内放送による力士紹介に合わせて、力士は土俵に上がる。行司は土俵を反時計廻りに廻っているので、ついていく形。東でも西でも反時計廻り。(29年11月2日目西方幕内) |

|

|  |

| 5: | 行司と力士が俵に沿って歩く(原則として俵の外側)。(29年11月2日目西方幕内) |

|

| 6: | 行司は土俵を1周して二字口に達したら土俵中央を向き、正面側の足から徳俵を跨いで一度立ち止まり、正面側の足から3歩半で土俵中央に進み出て正面を向き、次いで右足から1歩半後退する。先頭の力士は土俵に上がった二字口の少し手前まで進み、客席側を向いて立つ。以降の力士は適度な間隔を空け、客席側を向いて立つ。十両土俵入りは人数が少ないので、うまくやらないと必要以上に広い間隔ができる。幕内土俵入りは人数が多いので、かなり詰めないと土俵の四隅に力士がはみ出る。(29年11月2日目東方十両) |

|

|  |

| 7: | 力士が順番に土俵に上がる。行司は殿(しんがり)の力士が土俵に上がるまで立ったまま。(29年11月2日目東方幕内) |

|

| 8: | 殿の力士が土俵に上がる直前に行司は蹲踞、殿の力士が土俵の上がったら力士は体を時計廻りに廻して土俵の内側を向き、殿の力士による「シー」という合図に従い両掌を1度合わせる(本来はここで両掌を擦るべきだが、とんと見かけない)。行司は房を土俵に落とし、力士が土俵入りをしている間に正面から見て反時計廻り→時計廻りの順に1回ずつ房を振り廻し、再度房紐をたたんで元のように軍配を捧げ持つ。(29年11月2日目東方幕内) |

|

|  |

| 9: | 力士は柏手を1回打つ。(29年11月2日目西方幕内) |

|

| 10: | 力士は右手を挙げる。(29年11月初日西方十両) |

|

|  |

| 11: | 力士は両手で化粧廻しを少しつまみ上げる。(29年11月初日東方幕内) |

|

| 12: | 力士は両手を挙げる。(29年11月2日目西方十両) |

|

|  |

| 13: | 力士は土俵を反時計廻りに廻り、東なら赤房側、西なら白房側の上がり段から土俵を下りる。行司はしばらく蹲踞のまま。(29年11月初日東方十両) |

|

| 14: | 東なら殿の力士が向正面を通過する頃、西なら殿の力士が正面を通過する頃、行司は立ち上がり、右足から1歩半前に進み、最初に土俵に上がった側の二字口を向く。(29年11月初日東方幕内) |

|

|  |

| 15: | 行司は正面側の足から二字口に進み、4歩目で徳俵を跨ぎ、次いで土俵を下りる。(29年11月初日東方幕内) |

|

| 16: | 力士の後ろに行司がつき、花道を下がる。(29年11月2日目東方十両) |

|

|  |

| (参考文献) |

| 土俵入りの所作については見たままなので、拠った文献は特にない。昭和15年1月、17年1月、20年11月、36年9月の幕内土俵入りの映像はそれぞれ、 |

| ・ | 「大相撲大全集〜昭和の名力士〜 壱」NHKソフトウェア、平成15年(昭和15年1月、17年1月の映像) |

| ・ | 「映像で見る国技大相撲 第18号」ベースボール・マガジン社、平成22年(昭和20年11月の映像) |

| ・ | 「大相撲大全集〜昭和の名力士〜 参」NHKソフトウェア、平成15年(昭和36年9月の映像) |

| 昭和24年5月からの場内放送による力士紹介は、 |

| ・ | 渡辺港太郎「戦後相撲十年史(三)」(「相撲」昭和30年3月号、ベースボール・マガジン社所収) |

| 昭和27年9月の改変は、 |

| ・ | 奥村忠雄・佐野康「秋場所総観戦記」(「相撲」昭和27年10月号、ベースボール・マガジン社所収。該当部分の執筆は奥村忠雄) |

| 昭和40年1月の改変は、 |

| ・ | 「スポット 愛される相撲へ前進」(「相撲」昭和40年2月号、ベースボール・マガジン社所収) |

| ・ | 「初場所熱戦グラフ 初日」(「大相撲」昭和40年2月号、読売新聞社所収) |

| ・ | 新山善一「好評の部屋別総当たり」(「大相撲」昭和40年2月号、読売新聞社所収) |

| 簡略化に関する2説の比較に用いた書籍は、 |

| ・ | 「相撲」編集部(編)「決定版!大相撲観戦道場 相撲の楽しみ方教えます」ベースボール・マガジン社、平成12年 |

| ・ | 工藤隆一「大相撲の「なぜ?」がすべてわかる本。力士はなぜ四股を踏むのか?」日東書院、平成19年 |

一方の土俵入りが終わり、他方の土俵入りが始まるとき、2人の呼出しによる柝の音が交錯する。(24年9月12日目幕内)

一方の土俵入りが終わり、他方の土俵入りが始まるとき、2人の呼出しによる柝の音が交錯する。(24年9月12日目幕内)

力士は土俵に上がるとき、東または西の勝負審判の前を通って土俵に上がる。このとき、勝負審判に近い側の手を出して(つまり勝負審判には手の甲を向ける形。27年9月2日目西方十両(松鳳山))、勝負審判の前を通る。

これは会釈の意味なので、手を出す前に礼をする力士が多いが、礼に礼を重ねることになるのでやりすぎである。

力士は土俵に上がるとき、東または西の勝負審判の前を通って土俵に上がる。このとき、勝負審判に近い側の手を出して(つまり勝負審判には手の甲を向ける形。27年9月2日目西方十両(松鳳山))、勝負審判の前を通る。

これは会釈の意味なので、手を出す前に礼をする力士が多いが、礼に礼を重ねることになるのでやりすぎである。