| 言わんでもの記 29 〜両国国技館とともに歩む錦絵師〜 |

本日の舞台は、またまた弟子屈である。弟子屈の出身といえば、言わずと知れた横綱大鵬がまず浮かんでくるが(ここで琴ヶ嶽も浮かんできたら大したもの)、

大相撲文化の歴史に名を残す大偉人も、この弟子屈から出ているのである。

本日の舞台が弟子屈のどこであるかというと、道の駅「摩周温泉」である。大鵬のふるさとといえば川湯温泉であるな〜と思われた方、そう、このあたりは活火山だらけなので温泉だらけ、

屈斜路湖の周りだけでもいくつあることか。摩周温泉は、川湯温泉から南におよそ20km、弟子屈町の南の入口といえばよいだろうか。この道の駅にも、ちゃんと天然温泉の足湯がある。所在地も「湯の島」というのだ。

ちなみに、「摩周温泉」の称は古くからのものではなく、昭和60年頃から言われ出したのだとか。

本日の舞台が弟子屈のどこであるかというと、道の駅「摩周温泉」である。大鵬のふるさとといえば川湯温泉であるな〜と思われた方、そう、このあたりは活火山だらけなので温泉だらけ、

屈斜路湖の周りだけでもいくつあることか。摩周温泉は、川湯温泉から南におよそ20km、弟子屈町の南の入口といえばよいだろうか。この道の駅にも、ちゃんと天然温泉の足湯がある。所在地も「湯の島」というのだ。

ちなみに、「摩周温泉」の称は古くからのものではなく、昭和60年頃から言われ出したのだとか。 さっそく入ってみると、郷土の誇りである横綱大鵬の写真がお出迎えだ。大鵬のあとにも強豪横綱は数々あれど、大鵬に伍して「偉大な」と呼ばれ続ける者が出るだろうか。

さっそく入ってみると、郷土の誇りである横綱大鵬の写真がお出迎えだ。大鵬のあとにも強豪横綱は数々あれど、大鵬に伍して「偉大な」と呼ばれ続ける者が出るだろうか。 ここで5月1日から行われていたのが、「木下大門 現代相撲錦絵展」である。

相撲錦絵師として名高い木下大門氏はご当地弟子屈の出身、郷里で初めて行われた作品展なのだ。大偉人と述べた所以は、明治期に絶滅してしまった錦絵を、江戸時代の手法そのままに現代に蘇らせた功による。

錦絵の発明者といえば、鈴木春信ということになろう。浮世絵とはつまり当世風俗を描いた絵画のこと、相撲も画題となることは当然あったが、はじめは殆どが黒一色の墨摺絵で、

色つきといっても丹で彩色した丹絵ぐらいだった。力士のポーズにしても、例えば江戸で縦1枚番附が発行されるようになったとされる宝暦7年(1757)10月以降の力士名鑑を繙くと分かるように、

ここで5月1日から行われていたのが、「木下大門 現代相撲錦絵展」である。

相撲錦絵師として名高い木下大門氏はご当地弟子屈の出身、郷里で初めて行われた作品展なのだ。大偉人と述べた所以は、明治期に絶滅してしまった錦絵を、江戸時代の手法そのままに現代に蘇らせた功による。

錦絵の発明者といえば、鈴木春信ということになろう。浮世絵とはつまり当世風俗を描いた絵画のこと、相撲も画題となることは当然あったが、はじめは殆どが黒一色の墨摺絵で、

色つきといっても丹で彩色した丹絵ぐらいだった。力士のポーズにしても、例えば江戸で縦1枚番附が発行されるようになったとされる宝暦7年(1757)10月以降の力士名鑑を繙くと分かるように、

誰も彼もが同じような恰好で万歳しているのだから、のちの絢爛たる錦絵を知る者にとっては、まさに開巻驚奇といえよう。そんな単色刷から脱却し、

多色刷の技法を明和2年(1765)に編み出したのが鈴木春信ということなのだが、これを相撲絵に持ち込んだのは、勝川春章だそうである。谷風に代表される寛政の黄金時代は、春章とその門弟によって写し取られた。

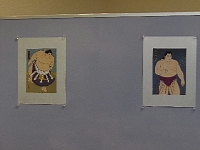

そういう歴史を持つ相撲錦絵が、展示スペースをぐるりと取り囲む。花のお江戸という雰囲気だが、紛れもなく昭和・平成の力士たちだ。国技館併設の相撲博物館には歴代横綱の写真額が飾られていて、よく似た雰囲気である。

誰も彼もが同じような恰好で万歳しているのだから、のちの絢爛たる錦絵を知る者にとっては、まさに開巻驚奇といえよう。そんな単色刷から脱却し、

多色刷の技法を明和2年(1765)に編み出したのが鈴木春信ということなのだが、これを相撲絵に持ち込んだのは、勝川春章だそうである。谷風に代表される寛政の黄金時代は、春章とその門弟によって写し取られた。

そういう歴史を持つ相撲錦絵が、展示スペースをぐるりと取り囲む。花のお江戸という雰囲気だが、紛れもなく昭和・平成の力士たちだ。国技館併設の相撲博物館には歴代横綱の写真額が飾られていて、よく似た雰囲気である。(参考)「別冊相撲 夏季号 相撲浮世絵」ベースボール・マガジン社、昭和50年 (参考)「相撲」編集部(編)「大相撲人物大事典」ベースボール・マガジン社、平成13年

しかも、木下大門氏はこの地で講演を行うという。筆者が知ったのは前々日、これは行くしかない!ということで、会場入りして撮ったのがこれらの写真というわけである。

しかも、木下大門氏はこの地で講演を行うという。筆者が知ったのは前々日、これは行くしかない!ということで、会場入りして撮ったのがこれらの写真というわけである。講演は6月7日の午後2時から、イベントコーナーに椅子24席、会場は小ぢんまりとしていたが、突き当たりの横一文字は威勢が良い。 大門先生ご本人も「凱旋」の二字を目にして笑っておられた。 |

|  |  |

講演に先立って、徳永哲雄弟子屈町長の挨拶。木下大門氏は、相撲錦絵だけでなく歌舞伎界にも活躍の場を広げており、昨平成25年の訪日外国人観光客が1,000万人を突破したところでもあり、

外国人観光客にとっては、このような浮世絵が重宝だろうということと、弟子屈町として、このような立派な方がいるということを評価し、

文化的な良いものをどんどん見せてもらって、弟子屈を売り出してくれればありがたいとのことであった。ちなみに、この挨拶に「弟子屈高校の1期生」という紹介があったが、

6歳上の大鵬も弟子屈高校にいた。これはどういうことかというと、当初、弟子屈高校には定時制課程しかなかったのだが、木下大門氏の入学時に初めて全日制課程ができた、ということである。 昭和21年生まれの木下大門氏の紹介のあと、いよいよ大門先生のご登場である。「浮世絵が専門ではあるんですが、相撲の話の方が皆さん聞きたいんではないかと思うわけですよ。

相撲のことも結構相撲界に裏方で今やってますので、いろんな情報が入ってきますから、あとでご質問という形でお答えできればと思います」ということで始まった。大門先生の口吻を紙碑に移し得ないことは、筆力不足ということでご寛恕願いたい。

昭和21年生まれの木下大門氏の紹介のあと、いよいよ大門先生のご登場である。「浮世絵が専門ではあるんですが、相撲の話の方が皆さん聞きたいんではないかと思うわけですよ。

相撲のことも結構相撲界に裏方で今やってますので、いろんな情報が入ってきますから、あとでご質問という形でお答えできればと思います」ということで始まった。大門先生の口吻を紙碑に移し得ないことは、筆力不足ということでご寛恕願いたい。 今回の作品展には、大門さん作の全錦絵が展示されている。くどくなるが並べてみると、大相撲歴代横綱(大乃国まで)・国技館茶屋風景・千代の富士−北尾・千代の富士−北勝海・千代の富士−小錦・大関四人衆(北天佑・朝潮・若嶋津・琴風)・大鵬(金箔仕立)・不惜貴乃花・両国五人大男(大乃国・朝潮・水戸泉・小錦・北尾)・双葉山・照國・栃錦・若乃花・柏戸・大鵬・佐田の山・北の富士・北の湖・千代の富士・隆の里・双羽黒・北勝海・大乃国・旭富士・曙・貴乃花・若乃花・武蔵丸・小錦・高見山・貴花田・北の湖−千代の富士・若花田−貴花田・曙−貴ノ花・白鵬である。

最後に作った作品が、両腕を広げてせり上がらんとする白鵬のものである。横綱になったときに作ったものなので、もう7年も前である。それ以降木版画は作っていないとのことだが、なぜなら「1枚作るのに、100万円ぐらい費用がかかるんですよ」とのことだ。

今回の作品展には、大門さん作の全錦絵が展示されている。くどくなるが並べてみると、大相撲歴代横綱(大乃国まで)・国技館茶屋風景・千代の富士−北尾・千代の富士−北勝海・千代の富士−小錦・大関四人衆(北天佑・朝潮・若嶋津・琴風)・大鵬(金箔仕立)・不惜貴乃花・両国五人大男(大乃国・朝潮・水戸泉・小錦・北尾)・双葉山・照國・栃錦・若乃花・柏戸・大鵬・佐田の山・北の富士・北の湖・千代の富士・隆の里・双羽黒・北勝海・大乃国・旭富士・曙・貴乃花・若乃花・武蔵丸・小錦・高見山・貴花田・北の湖−千代の富士・若花田−貴花田・曙−貴ノ花・白鵬である。

最後に作った作品が、両腕を広げてせり上がらんとする白鵬のものである。横綱になったときに作ったものなので、もう7年も前である。それ以降木版画は作っていないとのことだが、なぜなら「1枚作るのに、100万円ぐらい費用がかかるんですよ」とのことだ。 「彫師が彫って、摺師が摺る。それを大きくまとめてるのが版元という(今でいう出版社ですね)。版元がいて、絵師がいて、彫師がいて、摺師がいる。共同作業で、浮世絵っていうのはできるんですね」。

ところが、明治になって印刷機が入ってきて、カメラも入ってきて、大きく世界が変わってしまい、浮世絵という木版に彫ってやるという仕事がなくなり廃業に追い込まれ、

浮世絵師も跡を継げる人がいなくなった。それがどうして今まで残っていたかというと、江戸時代の作品を復刻版として新しく作り直すという作業をしていたからだという。

「彫師が彫って、摺師が摺る。それを大きくまとめてるのが版元という(今でいう出版社ですね)。版元がいて、絵師がいて、彫師がいて、摺師がいる。共同作業で、浮世絵っていうのはできるんですね」。

ところが、明治になって印刷機が入ってきて、カメラも入ってきて、大きく世界が変わってしまい、浮世絵という木版に彫ってやるという仕事がなくなり廃業に追い込まれ、

浮世絵師も跡を継げる人がいなくなった。それがどうして今まで残っていたかというと、江戸時代の作品を復刻版として新しく作り直すという作業をしていたからだという。 版木(桜の一枚板)を彫刻刀で彫るのが彫師で、これを摺師が摺るが、最初の頃は色を重ねるという技術はなかった。のちに「見当」といって、

板の角に彫刻刀で切り込みを入れることが始められた。そうして紙をあてると、同じ位置にあたるようにできる。何枚も色別に版をつくって、同じ位置に紙があたるようにしていくと、ずれないで何色も重ねていくことができる。

これを考えたのが大発明で、「恐らく200年ぐらいしかまだ経っていません」。それを考えたせいで、どんどん重ねて摺ることができるようになって、「錦絵」という言葉が生まれた。

「錦のように折り重ねる、色を重ねていく」ということであるという。

版木(桜の一枚板)を彫刻刀で彫るのが彫師で、これを摺師が摺るが、最初の頃は色を重ねるという技術はなかった。のちに「見当」といって、

板の角に彫刻刀で切り込みを入れることが始められた。そうして紙をあてると、同じ位置にあたるようにできる。何枚も色別に版をつくって、同じ位置に紙があたるようにしていくと、ずれないで何色も重ねていくことができる。

これを考えたのが大発明で、「恐らく200年ぐらいしかまだ経っていません」。それを考えたせいで、どんどん重ねて摺ることができるようになって、「錦絵」という言葉が生まれた。

「錦のように折り重ねる、色を重ねていく」ということであるという。 このあたりから、木下大門立身物語になる。子どものときから浮世絵が好きで、教科書に載っている浮世絵を切り抜いて、部屋に貼ったりしていたそうだ。

弟子屈高校から東京に出て、イラストレーターとして毎日新聞などの仕事も持ち、必死にやっていたので、子どもの頃のことはすっかり忘れていたが、

それが、38歳ぐらいのときにふっと蘇った。というのは、中国の北京に行って(4泊ぐらいで25万円とかするような時代に)、版画工房を見学したあと、

どうして今でも(つまり、昔と違ってその当時でも)工場としてやっていけるのかと考えながら日本のことを調べたら、日本では殆どやる人がいなくなっているということに気づいた。

では習作をつくってみたらどうだろうということで、丁髷がついていないと似合わないので歌舞伎か相撲かと考えて、周りの人に聞いてみたところ、

「歌舞伎じゃもうあんまり限られた人しか見に行かないから、相撲の方が、売れるだろう」という答えがみんなから返ってきた。相撲は昔から好きだったので、

それなら描けるということで独学で勉強を始めた。錦絵の中には型があって、型というのは師匠から弟子に伝えていくものだが、浮世絵師がいなくなっているから師匠がいない。

結局、昔の作品を自分で調べるという作業を何回もやって、ようやく型が分かった。型はいまだに研究しているが、型さえつかんでおけば浮世絵になるということも分かった。

このあたりから、木下大門立身物語になる。子どものときから浮世絵が好きで、教科書に載っている浮世絵を切り抜いて、部屋に貼ったりしていたそうだ。

弟子屈高校から東京に出て、イラストレーターとして毎日新聞などの仕事も持ち、必死にやっていたので、子どもの頃のことはすっかり忘れていたが、

それが、38歳ぐらいのときにふっと蘇った。というのは、中国の北京に行って(4泊ぐらいで25万円とかするような時代に)、版画工房を見学したあと、

どうして今でも(つまり、昔と違ってその当時でも)工場としてやっていけるのかと考えながら日本のことを調べたら、日本では殆どやる人がいなくなっているということに気づいた。

では習作をつくってみたらどうだろうということで、丁髷がついていないと似合わないので歌舞伎か相撲かと考えて、周りの人に聞いてみたところ、

「歌舞伎じゃもうあんまり限られた人しか見に行かないから、相撲の方が、売れるだろう」という答えがみんなから返ってきた。相撲は昔から好きだったので、

それなら描けるということで独学で勉強を始めた。錦絵の中には型があって、型というのは師匠から弟子に伝えていくものだが、浮世絵師がいなくなっているから師匠がいない。

結局、昔の作品を自分で調べるという作業を何回もやって、ようやく型が分かった。型はいまだに研究しているが、型さえつかんでおけば浮世絵になるということも分かった。 次は、この作品をどうしたら世に出せるかという話になる。肖像権というものがあって、顔を描いて売るというようなことは許可なくしてできない。

もともと商品のデザインを主にやっていたから、契約や権利のことについては詳しくて、自分は許可をもらわないとできないと思っていたが、

相撲協会にコネがない。大鵬さんは町の出身なので、お願いすれば何とかなったかもしれないが、そこまで図々しくなかったものでどうしようか迷った。

前記の通り毎日新聞の仕事をしていたので、編集長に話したら、「その絵を貸して」と言われ、購読者に無料で進呈される小冊子で相撲特集をやったときに、

その肉筆画を使ってくれた。それは白黒だったが、北の湖と高見山の絵だった。すると、たまたま毎日新聞を取っていた京都版画院(版元)の奥さんがこれを見たので電話がかかってきて、

自分のところでやりたいと言い出した。相撲協会に話を持っていったら申請書を出すように言われて、出したには出したが4年くらい音沙汰がない。

半ば諦めていたところ、60年1月場所の直前に、版元からもう一回直談判をしたいと言われ、肉筆で栃錦と若乃花(初代)の絵を描いた。

理事長が栃錦で副理事長(事業部長)が若乃花だから、そのどちらかに話を持っていこうと言われたので、栃錦は忙しいだろうから若乃花がいいだろうと考えて若乃花に話を通してもらった。

呼ばれたのが初日の前々日。理事室に行き、絵を全部見せたところが、佐田の山も良いことを言わず、若乃花も「全然俺じゃ分からない」と言う始末、さすがに諦めた。

そのとき事務長も来て、「館長さんに聞いてみなきゃ」という話をちょっとしたので、「館長ってのは博物館の館長でしょう」と版元に話したら、

翌日、版元は大門さんに言わずに博物館に行った。すると館長がいたので、絵を全部見せた。館長は即決だったらしい。このとき理事は全員いたそうで、

版元をも理事室に呼んで、そして館長「俺はこれをやりたかったんだ」と言ったそうだ。自らも浮世絵のコレクションを持っていたその館長とは、偉材中の偉材、出羽ノ花の武蔵川理事長こそその人である。

すると前日さっぱりだった佐田の山「それはやりましょう」と一変。それもそのはず娘婿、というわけで満座は大爆笑であった。

次は、この作品をどうしたら世に出せるかという話になる。肖像権というものがあって、顔を描いて売るというようなことは許可なくしてできない。

もともと商品のデザインを主にやっていたから、契約や権利のことについては詳しくて、自分は許可をもらわないとできないと思っていたが、

相撲協会にコネがない。大鵬さんは町の出身なので、お願いすれば何とかなったかもしれないが、そこまで図々しくなかったものでどうしようか迷った。

前記の通り毎日新聞の仕事をしていたので、編集長に話したら、「その絵を貸して」と言われ、購読者に無料で進呈される小冊子で相撲特集をやったときに、

その肉筆画を使ってくれた。それは白黒だったが、北の湖と高見山の絵だった。すると、たまたま毎日新聞を取っていた京都版画院(版元)の奥さんがこれを見たので電話がかかってきて、

自分のところでやりたいと言い出した。相撲協会に話を持っていったら申請書を出すように言われて、出したには出したが4年くらい音沙汰がない。

半ば諦めていたところ、60年1月場所の直前に、版元からもう一回直談判をしたいと言われ、肉筆で栃錦と若乃花(初代)の絵を描いた。

理事長が栃錦で副理事長(事業部長)が若乃花だから、そのどちらかに話を持っていこうと言われたので、栃錦は忙しいだろうから若乃花がいいだろうと考えて若乃花に話を通してもらった。

呼ばれたのが初日の前々日。理事室に行き、絵を全部見せたところが、佐田の山も良いことを言わず、若乃花も「全然俺じゃ分からない」と言う始末、さすがに諦めた。

そのとき事務長も来て、「館長さんに聞いてみなきゃ」という話をちょっとしたので、「館長ってのは博物館の館長でしょう」と版元に話したら、

翌日、版元は大門さんに言わずに博物館に行った。すると館長がいたので、絵を全部見せた。館長は即決だったらしい。このとき理事は全員いたそうで、

版元をも理事室に呼んで、そして館長「俺はこれをやりたかったんだ」と言ったそうだ。自らも浮世絵のコレクションを持っていたその館長とは、偉材中の偉材、出羽ノ花の武蔵川理事長こそその人である。

すると前日さっぱりだった佐田の山「それはやりましょう」と一変。それもそのはず娘婿、というわけで満座は大爆笑であった。 あっという間に決まったのは初日の前日、大門さんは通券をもらい、支度部屋にも入って取材にかかり(ちなみに、今の遠藤を描くためにも、写真を500枚くらい撮ってから絵にしているとのことで、やはり取材をしないと描くことができないとのこと)、

一気に描き溜めて迎えた5月場所、販売スペースをもらい、広告スペースも3か所もらい、現代相撲錦絵の販売が始まったのである。

その販売スペースは、国技館に行ったことがあればお分かりになるかと思うが、正面から入ると突き当たりには賜盃がある。ここを右折してすぐのところだ(左写真は平成22年9月場所千秋楽(9月26日)のもの)。

販売スペースも、木下大門浮世絵歴も、およそ30年、「両国国技館とともに歩む錦絵師」と題した所以である。

あっという間に決まったのは初日の前日、大門さんは通券をもらい、支度部屋にも入って取材にかかり(ちなみに、今の遠藤を描くためにも、写真を500枚くらい撮ってから絵にしているとのことで、やはり取材をしないと描くことができないとのこと)、

一気に描き溜めて迎えた5月場所、販売スペースをもらい、広告スペースも3か所もらい、現代相撲錦絵の販売が始まったのである。

その販売スペースは、国技館に行ったことがあればお分かりになるかと思うが、正面から入ると突き当たりには賜盃がある。ここを右折してすぐのところだ(左写真は平成22年9月場所千秋楽(9月26日)のもの)。

販売スペースも、木下大門浮世絵歴も、およそ30年、「両国国技館とともに歩む錦絵師」と題した所以である。最近は遠藤のものが猛烈な勢いで売れて、1月場所でも品薄というニュースがあった。それはストラップで、綿を入れて縫製するので、作るのに時間がかかる。 それを場所前に200個しか作っていなかった。遠藤はザンバラ髪だったし、名前もいつ変わるか分からないので、誰もつくろうとしなかったという。 それでも200個なら名前が変わる前には売れるだろうと思って、初日の4〜5日前に担当者(グッズは売店に納入する)に見せたら、「知らないよこんなの。こんなザンバラ頭で協会に何か言われたらどうすんだ」と言われたとか。 「ダメだったらすぐ引きあげますから。責任とります」と言って出してもらったら、それが火がついてあっという間になくなるので、新聞も書き出すし、テレビの取材は入るしで大変だったのだが、 なにしろすぐに大量生産できるものでもなし、小出しにして「正午から売り出します」とやったら行列ができて、という状態になった。 大門さんはグッズと並行して錦絵もやりたいが、なにしろ費用がかかるので、最近は肉筆画に切り替えているという。肉筆画ならば自分が大変なだけだから、費用がかからない。 作品だけは残さないといけないので、というのは、浮世絵というものは歴史的なものとして残っていくはずだから、なるべく高価でなく手に入るようなものをできるだけやっていきたいと考えている、とのことであった。 ところで、遠藤が改名したら、遠藤の名のグッズは一切売ることができなくなるものだが、絵に関しては、全く問題ない、なぜなら「浮世絵」っていうぐらいだから。「当時の絵」という意味なので、全然平気なのだ、と。  だいたいこれで半分強、後半は相撲のこと…やはり遠藤のこと、稀勢の里のことがメインになる。たっぷり1時間ずっと立ったまま、笑いに満ちた凱旋講演であった。

そのあとはサイン会となり、色紙を持ってきた人には、稀勢の里が名古屋場所後に横綱になる、というようなことを書いていた。大門さんは2日に稀勢の里と飲む機会があったそうで、

秘策を授けたと言って笑っていたが、それは要するに坐禅法なのだそうである。

だいたいこれで半分強、後半は相撲のこと…やはり遠藤のこと、稀勢の里のことがメインになる。たっぷり1時間ずっと立ったまま、笑いに満ちた凱旋講演であった。

そのあとはサイン会となり、色紙を持ってきた人には、稀勢の里が名古屋場所後に横綱になる、というようなことを書いていた。大門さんは2日に稀勢の里と飲む機会があったそうで、

秘策を授けたと言って笑っていたが、それは要するに坐禅法なのだそうである。 講演後、千代の富士の錦絵を前にして、多色刷の技法について語る木下大門先生。まず線画、次いで薄い肌色、濃い肌色とつけ、黄色、青、紫、灰色と重ね、背景の紺色、名前の背景色などの赤を乗せ、最後に墨を入れて完成となる。

こうしてみると、必要な版木は10枚くらいであろう。版木は本来山桜の1枚板なのだが、高価であるため両面使っているという。しかも、最近は合板を使っているとか。

それは、1枚板だと反ってしまうためでもあるし、何といっても合板の方が安いのだそうだ。千代の富士の錦絵は最も売れた作品で、線画の版木が潰れたので同じものを新たに作ったとのことであった。

講演後、千代の富士の錦絵を前にして、多色刷の技法について語る木下大門先生。まず線画、次いで薄い肌色、濃い肌色とつけ、黄色、青、紫、灰色と重ね、背景の紺色、名前の背景色などの赤を乗せ、最後に墨を入れて完成となる。

こうしてみると、必要な版木は10枚くらいであろう。版木は本来山桜の1枚板なのだが、高価であるため両面使っているという。しかも、最近は合板を使っているとか。

それは、1枚板だと反ってしまうためでもあるし、何といっても合板の方が安いのだそうだ。千代の富士の錦絵は最も売れた作品で、線画の版木が潰れたので同じものを新たに作ったとのことであった。

会場2階は、横綱大鵬追悼写真展。今年の1〜2月にかけて「横綱大鵬一周忌展」が行われていたようで、その写真を2階に移したものということになるだろうか。

突き当たりには「偲ぶ会」で使われていた遺影が据えられていて、そして入口右側にあるのは還暦土俵入りの錦絵、作者は言うまでもない、木下大門先生である。

会場2階は、横綱大鵬追悼写真展。今年の1〜2月にかけて「横綱大鵬一周忌展」が行われていたようで、その写真を2階に移したものということになるだろうか。

突き当たりには「偲ぶ会」で使われていた遺影が据えられていて、そして入口右側にあるのは還暦土俵入りの錦絵、作者は言うまでもない、木下大門先生である。「木下大門 現代相撲錦絵展」は、6月30日まで。 5月場所中は国技館で自ら販売もしていたとのこと、絵を描くだけでなくグッズの企画もこなす大門先生は今年68歳、ますますのご活躍を祈念申し上げる。 (平成26年6月7日起稿、8日脱稿)

|